|

һ�������Ϳտ�������LJ��Һ���������������Ҫ�M�ɲ��� �Ϳտ�����������w���������һ���������s���䪚(d��)�������� �������к���e�ͺ���������Ҫʹ�ø߿���������к���������Ҫʹ�õͿտ����Ԍ�(sh��)�F(xi��n)�C(j��)�����Ϳտ������æ�Ŀ����������C(j��)���ͽK�˅^(q��)�ĺ������\(y��n)�����ܼ������Ϳտ���֮�g�w���ܶȲ�^������� ���H�M�����x��7�N������ͣ��߿տ���ͨ�����O(sh��)��ֻ���S�x���w�к������M(j��n)���A�����������6�����Ҫ�ǵͿտ�����������M(j��n)��21���o(j��)�������������ձ��_ʼ�ڳ��Ϳտ������O(sh��)С�͟o�˙C(j��)���m�w���Ϳտ���ʹ���ߵ��w�������c���������ܵIJ�^�������� �ܵ���Ӱ푣��Ϳտ���ͨ�����������(d��o)���ͱO(ji��n)ҕ���w�y�ȸ�������Ϳտ����w���ܼ�����������ϵK��ࡢ����l������(f��)�s��������ṩ���н�ͨ����(w��)���y�ȸ�������ɱ����ߡ����R�İ�ȫЧ������(zh��n)��������������ڸ߿տ����ձ��(zh��)�Ѓx���w��Ҏ(gu��)�t�Ϳ��н�ͨ���Ʒ���(w��)��������������������������e��Ҫ�w�F(xi��n)�ڵͿտ����I(l��ng)������� ���������Ϳտ�������ĸ����҇����I(y��)�l(f��)չ�ı�ȻҪ�� ��һ���M�㺽�I(y��)�l(f��)չ���� ͨ�^�������ˮƽ�ć��H�����о���Ҋ��һ���l(f��)�F(xi��n)���҇��߿տ�������c���հl(f��)�_(d��)���Ҵ���һ��������������Ϳտ���������������� 2019���҇��˾�ͨ�ú����w�������˾�ͨ�ú����������ʃH��ȫ��ƽ��ˮƽ��15%��4%������ԇ�����eӋ(j��)��������҇�ͨ�ú����w���ܶȃH��������1/23�����W��1/13��ȫ��ƽ��ˮƽ��1/3�����ͬ����e����2019���҇����\(y��n)ݔ�ÿͣ�6.6�|�˴Σ��sռȫ������45�|�˴Σ���15.0%�������ѽӽ��҇���ȫ��(j��ng)��(j��)Ҏ(gu��)ģ��ռ�ȣ�16.3%�������ͨ�ú����_(d��)���\(y��n)ݔ������ȫ��������l(f��)չˮƽ����҇�ͨ�ú����w������(y��ng)�_(d��)��588�fС�r(sh��)���錍(sh��)�H��(sh��)��(j��)��5.6���������҇�ͨ�ú��հl(f��)չ�@�������ж�N��ጣ������Ï�(f��)�s�ĵͿտ���ʹ�����(b��o)�����ǹ��J(r��n)����Ҫԭ��֮һ����� 2021���҇����ßo�˙C(j��)�w�������^1000�fС�r(sh��)����̎��ȫ�����M(j��n)ˮƽ������������\(y��n)����ʹ�ó��Ϳտ�����pС�͟o�˙C(j��)�����w��횼ӿ���_(t��i)���P(gu��n)��Ҏ(gu��)������ʩ������䰲ȫ����w���ṩ�����������

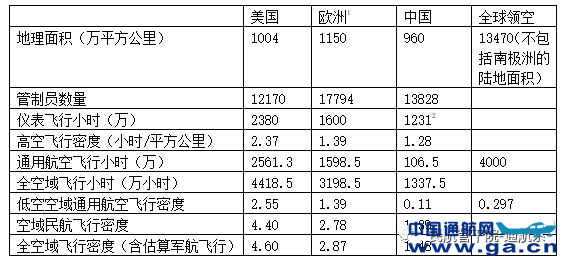

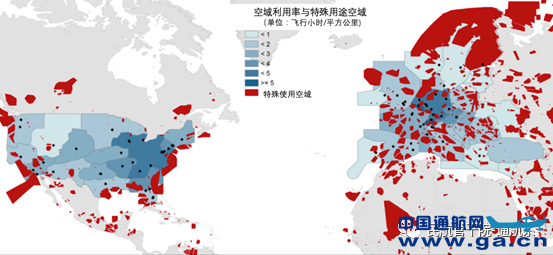

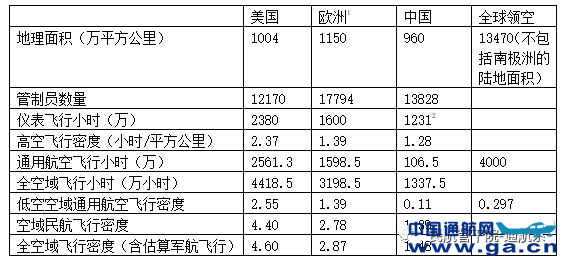

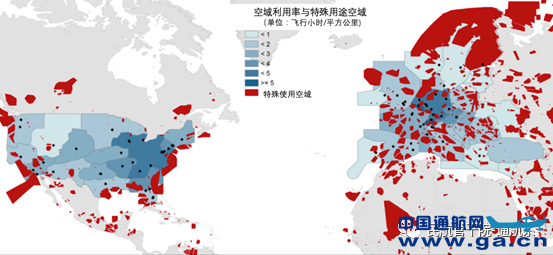

��(sh��)��(j��)��Դ�����W��(sh��)��(j��)��Ҫ���ԡ�2017������/�W�չ����܌��ȡ���FAA, 2017 Comparison of Air Traffic Management-Related Operational Performance: U.S/Europe������March 2019.����������ָ�W����ҪָEurocontrolؓ(f��)؟(z��)�ṩ���н�ͨ����(w��)�ijɆT������������(n��i)ԭʼ��(sh��)��(j��)��Ҫ�ġ�2019�y(t��ng)Ӌ(j��)����(b��o)���@�ã��H�y(t��ng)Ӌ(j��)2019���Ї����\(y��n)ݔ���չ�˾�w��С�r(sh��)��(sh��)����������⺽�����ھ���(n��i)�w�������������ռ������������c�y�������� �������_�l(f��)�������g(sh��)���� �҇����н�ͨ�������g(sh��)�ڸĸ��_��ǰ���K�Ƽ��g(sh��)����A(ch��)�������ĸ��_�ź��I(y��)�����M(j��n)���W���g(sh��)�������܊���н�ͨ�������g(sh��)���������ڼ��g(sh��)�w�Ʋ��������������A(ch��)�O(sh��)ʩ�؏�(f��)Ͷ�Y����r�� �M(j��n)��21���o(j��)�ԁ�������a(ch��n)���w�C(j��)�����c���M(j��n)܊�ÙC(j��)�����b������ȫ��o�˙C(j��)���g(sh��)���ܸ������҇��������������g(sh��)��(sh��)�F(xi��n)���ٰl(f��)չ�����c��ͬ�r(sh��)�����������ͨ�Ō�(d��o)���O(ji��n)ҕ�c���н�ͨ�����b�������(sh��)�F(xi��n)���g(sh��)����������������������ռ��g(sh��)�������н�ͨ�����Ľy(t��ng)һ���g(sh��)�w����������҇����н�ͨ�����l(f��)չ���ĝ��ڼt���������Ŀ������������ȫ�挍(sh��)�F(xi��n)���ռ��g(sh��)�����c܊���g(sh��)�f(xi��)ͬ�ĝ������������� ��������(sh��)�F(xi��n)�ںϰl(f��)չ��(y��u)�� �҇�����ĸ�Ă��y(t��ng)�����Ǹ���(j��)��e�w�����{(di��o)��������䣬���u�M(j��n)ʽƽ��ĸ�Ҳ�����˿������汣�o(h��)���R������ͨ�ú���Ҏ(gu��)ģ�������L������I(y��)���������Ϳտ���ʹ�õ��V��������܊���ձ�����܊���ձ�����������܊�ȷǂ��y(t��ng)����ʹ����Ҳ����Ϳտ���ʹ��Ⱥ�w�����������^�m(x��)����(j��)�������ֲ�ͬ��;�����҇��Ϳտ���?q��)�������ɢ����^(q��)�����y�Եõ���Ч��������� �����YԴ�c���صȂ��y(t��ng)�YԴ����һЩ���|(zh��)��e�����������d�̶�����������L�ڵČ�(sh��)���Y�a(ch��n)������κ��w�ж����A���ԡ��^���Ե�ʹ�ÿ����YԴ����L�ڹ̶����w�ض����wʹ�����������Ƽs�����_���c�`�����á�ͨ�^�������н�ͨ�M����Air Traffic Organization����ATO���c�W���а�ȫ�M����Eurocontrol���_չ�Ŀ��н�ͨ�������܌��ȿ��l(f��)�F(xi��n)������W�չ�Ч�ʲ����Ҫԭ���ǚW��������;������������������қ]�б��_��æ�w�п�����D1��ʾ�������� ���H����(n��i)��������Ěvʷ��(j��ng)�(y��n)������������^(q��)����������(qu��n)��̻������g(sh��)�����Ŀ������ģʽ��K���Ƽs�����ʹ�����w�İl(f��)չ������

�D1. ����/�W�����������c����ʹ�ÿ���IJ����cռ��

������(qu��n)؟(z��)��ƥ���Ƽs�Ϳտ������Ч��

��һ���Ϳտ������Ŀ��(bi��o)������ ��·֮��Ϳտ������Ŀǰ��Ҫ��܊��ؓ(f��)؟(z��)���^�������Ҫ��(c��)���ڰ�ȫ�������҇���δ�����Ϳտ����w�а�ȫ������Ч���c��(j��ng)��(j��)�ԡ���ƽ�Ե�ȫ���u���C(j��)������Ƽs�҇��Ϳտ����w�з���(w��)Ʒ�|(zh��)�ij��m(x��)������

|